Program KKN Tematik Literasi yang digagas oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta 22 perguruan tinggi negeri mitra, bukan sekadar ajang pengabdian mahasiswa. Ia adalah bentuk konkret dari gagasan Kampus Berdampak—yakni kampus yang hadir di tengah masyarakat, menjawab kebutuhan nyata, dan membawa perubahan sosial yang terukur.

Dalam laporan resmi Humas Kemendiktisaintek, KKN Literasi tercatat sebagai salah satu program unggulan dalam kerangka transformasi pengabdian masyarakat. Ini bukan kebetulan. Program ini muncul di tengah data literasi nasional yang menggembirakan—namun sekaligus menyimpan paradoks mendalam.

Data dari Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca (PAPPBB) Perpustakaan Nasional RI menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Indonesia menunjukkan peningkatan menjadi 72,44, dari 66,77 pada tahun sebelumnya. Begitu pula Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang melonjak ke angka 73,52, melampaui target nasional dan capaian tahun sebelumnya yaitu 69.42. Ini tentu perkembangan yang patut diapresiasi.

Namun jika dilihat lebih dekat, sebagian besar provinsi—yakni 33 dari total 38—masih berada dalam kategori sedang dalam hal kegemaran membaca. Hanya empat provinsi yang tercatat dalam kategori tinggi, sementara satu provinsi berada di kategori rendah. Gambaran ini menunjukkan bahwa secara nasional, minat membaca belum merata.

Ketimpangan juga terlihat dalam komponen-komponen utama upaya pembangunan literasi. Pemerataan layanan perpustakaan masih belum mencapai separuh dari standar ideal. Ketersediaan koleksi pun belum memadai, dan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari masih di bawah harapan. Dari empat komponen yang dinilai, hanya ketercukupan tenaga perpustakaan yang relatif baik.

Paradoks inilah yang memperlihatkan bahwa statistik belum tentu bermakna perubahan sosial. Di atas kertas, pencapaian nasional terlihat membaik. Namun di lapangan, kesenjangan antara infrastruktur, akses, dan budaya literasi masih nyata dan menuntut perhatian serius.

“Every book its reader.”

— S.R. Ranganathan

Ketimpangan Literasi dan Relevansi KKN

Inilah yang disebut sebagai ketimpangan literasi: buku sudah dikirim, tapi belum disambut. Program sudah bergulir, tapi belum menyentuh. Banyak koleksi bacaan telah sampai di desa-desa, namun tak semua masyarakat—terutama anak-anak—pernah tahu bahwa bahan-bahan itu tersedia dan bisa mereka akses.

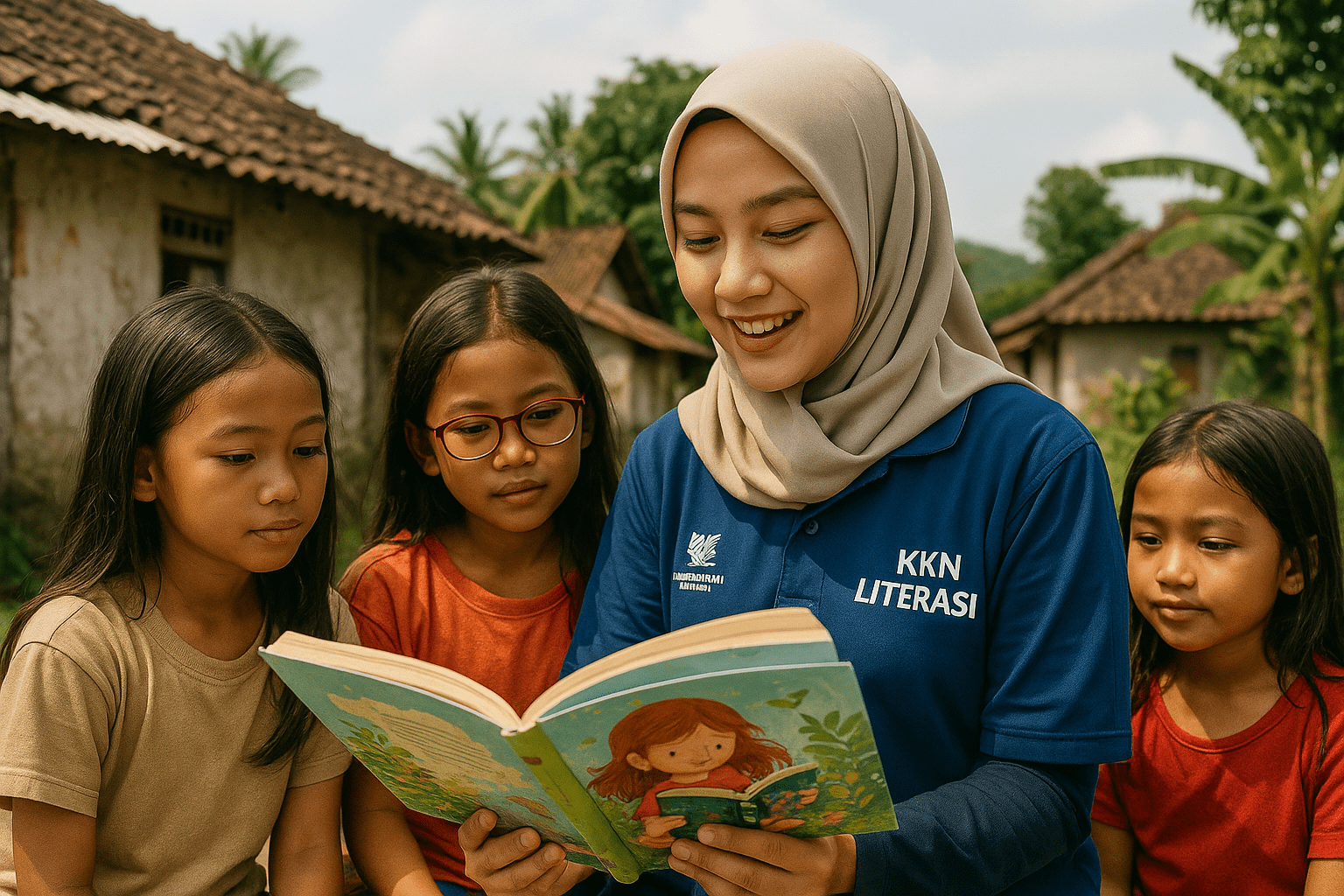

Setiap buku memiliki pembacanya. Dan tugas kitalah memastikan keduanya dipertemukan. Mahasiswa KKN menjawab panggilan itu: bukan sekadar menyampaikan bacaan, tetapi menghadirkannya dalam ruang hidup anak-anak desa.

Saya melihat bagaimana anak-anak begitu antusias saat kegiatan membaca nyaring, bacakan saya buku, dan literasi bermain digelar oleh mahasiswa KKN. Senyum mereka saat membuka halaman pertama bukan basa-basi—itu adalah simbol pertemuan antara harapan dan kemungkinan.

Fenomena serupa terjadi saat mobil perpustakaan keliling dari dinas perpustakaan atau TBM hadir di ruang publik seperti car free day. Anak-anak menyerbu layanan itu dengan semangat. Ini adalah bukti empirik bahwa minat membaca itu nyata. Ia bukan hilang—hanya belum diberi ruang untuk tumbuh.

Dari situ, muncul kembali pertanyaan yang selama ini terlanjur kita terima begitu saja.

Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Mengirim Buku

Pertanyaan klasik “Apakah masyarakat kita tidak gemar membaca?” perlu direvisi. Bukan tidak gemar membaca, tetapi belum hidup dalam ekosistem yang mendukung kegemaran itu berkembang.